Fecha: 24 de abril de 2025

Fecha: 24 de abril de 2025

Lugar: Centro de Convenciones de la Universidad de La Habana

Lugar: Centro de Convenciones de la Universidad de La Habana

Fecha: 24 de abril de 2025

Fecha: 24 de abril de 2025

Lugar: Centro de Convenciones de la Universidad de La Habana

Lugar: Centro de Convenciones de la Universidad de La Habana

Moderador:

Moderador: ¿De qué socialismo estamos hablando? - 27 de noviembre de 2025

¿De qué socialismo estamos hablando? - 27 de noviembre de 2025 Sal de la democracia: política y participación - 30 de octubre de 2025

Sal de la democracia: política y participación - 30 de octubre de 2025 Debatiendo ideas en el cine [Centenario de A. Guevara] - 25 de septiembre de 2025

Debatiendo ideas en el cine [Centenario de A. Guevara] - 25 de septiembre de 2025 Entre las desigualdades y la movilidad social - 24 de julio de 2025

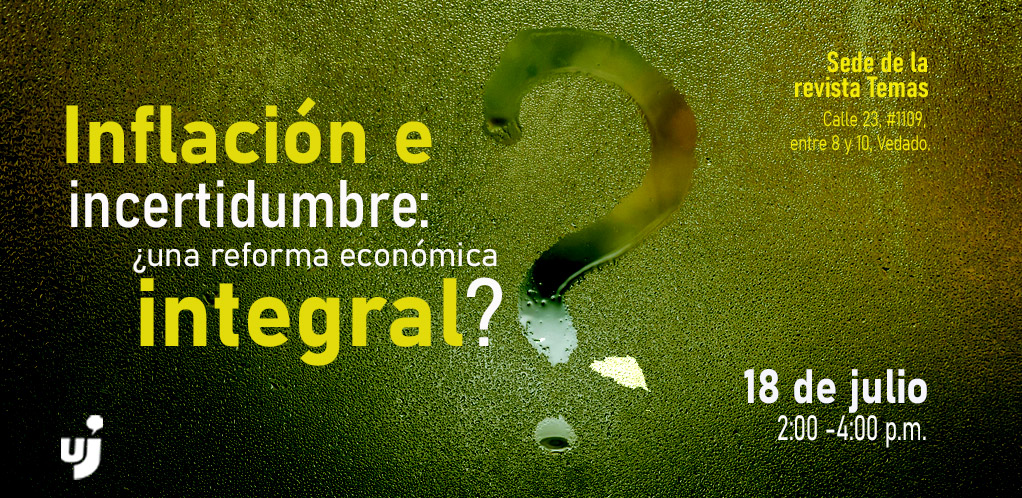

Entre las desigualdades y la movilidad social - 24 de julio de 2025 El agua por todas partes: sustentabilidad y políticas del clima - 26 de junio de 2025

El agua por todas partes: sustentabilidad y políticas del clima - 26 de junio de 2025 Más salud: higiene, hábitat y equidad - 29 de mayo de 2025

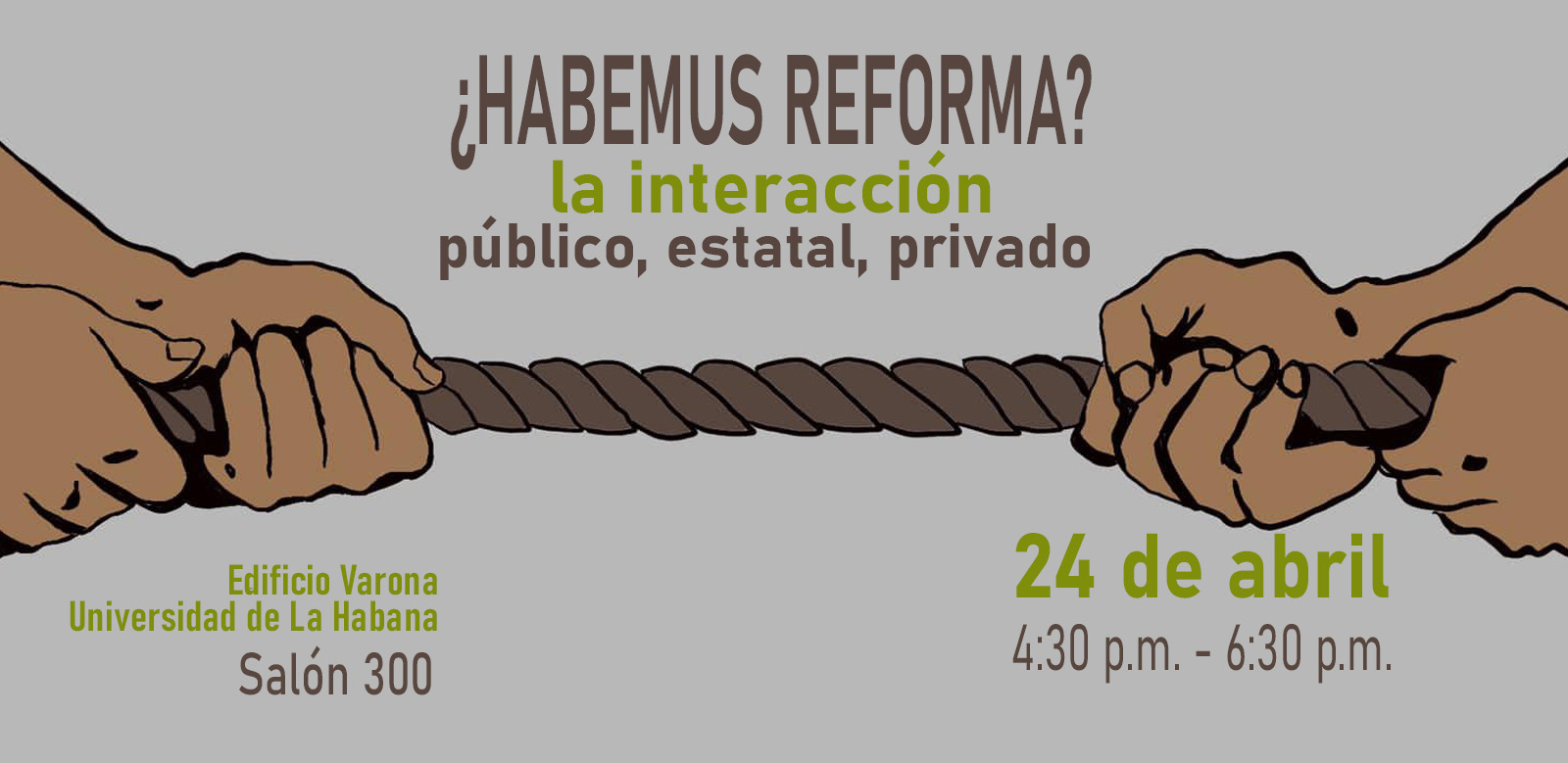

Más salud: higiene, hábitat y equidad - 29 de mayo de 2025 ¿Habemus reformas? La interacción público, estatal, privado - 24 de abril de 2025

¿Habemus reformas? La interacción público, estatal, privado - 24 de abril de 2025 "Discapacitados" nuestros de cada día - 27 de marzo de 2025

"Discapacitados" nuestros de cada día - 27 de marzo de 2025 Reconfiguraciones geopolíticas y conflictos internacionales - 27 de febrero de 2025

Reconfiguraciones geopolíticas y conflictos internacionales - 27 de febrero de 2025 El reparto: música popular y polémica social - 30 de enero de 2025

El reparto: música popular y polémica social - 30 de enero de 2025